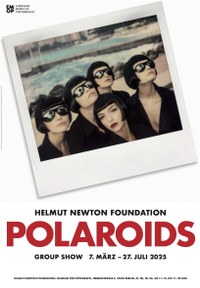

Seit den 1960er-Jahren hat das Polaroid-Verfahren die Fotografie revolutioniert. Bereits 1947 hatte Edwin Land die Sofortbildfotografie für sein Unternehmen, die in Cambridge (Massachusetts) ansässige Polaroid Corporation, entwickelt. In der Folge wurde es von vielen renommierten Fotografen und Fotografinnen im Auftrag des Unternehmens erprobt – und beständig weiterentwickelt. So entstanden die ersten Ausstellungen, ein dezidiertes künstlerisches Förderprogramm und die Grundlage der Polaroid Collection.

Wer diese Kamera jemals benutzt hat, wird den Geruch der Entwicklungsemulsion, die Schnelligkeit der Bildentstehung, kurzum, die Faszination für das Sofortbild nicht vergessen haben. Bei der besonders beliebten SX-70-Kamera entwickelte sich das Polaroid von allein, da sich die Entwickler- und Fixierchemie bereits am Fotopapier befand und das Bild über einen schmalen Schlitz vorn an der Kamera ausgeworfen wurde. Bei anderen Polaroid-Verfahren hingegen war es zusätzlich nötig, eine Fixierflüssigkeit über die Bildoberfläche zu ziehen. In fast allen Fällen hielt man das fertige Bild unmittelbar nach der Belichtung in den Händen und konnte somit die Bildkomposition umgehend überprüfen. Insofern handelt es sich – zwar nicht in fototechnischer Hinsicht, wohl aber wegen der spontanen Verfügbarkeit – um einen Vorläufer der digitalen Fotografie von heute, sei es auf den Displays von Smartphones oder Digitalkameras.

Polaroids sind in den meisten Fällen Unikate. Nur bei bestimmten Filmen, vor allem bei schwarz-weißen Polaroids, existierten auch Negative, die von manchen Fotografen und Fotografinnen als Silbergelatine-Handabzüge in kleinen Auflagen vergrößert wurden. Die Polaroids dienten einigen für visuelle Vorstudien, anderen als eigenständige Kunstwerke. In nahezu allen Bereichen – Werbung, Landschaft, Porträt, Mode und Akt – und fast überall auf der Welt fand die ungewöhnliche Bildtechnik seit den 1960er-Jahren begeisterte Anwender, sowohl in der angewandten als auch in der künstlerischen Fotografie. Das sehen wir auch in dieser Ausstellung mit 60 Bildautoren und -autorinnen, deren Werke kaum unterschiedlicher sein könnten.

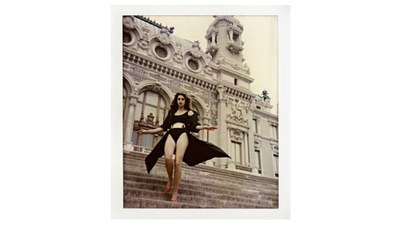

Auch Helmut Newton hat unterschiedliche Polaroid-Kameras intensiv genutzt, insbesondere während der Shootings für seine Modeaufträge. Dahinter stand, wie er selbst es einmal in einem Interview sagte, das ungeduldige Verlangen, sofort wissen zu wollen, wie die Situation als Bild wirkt. Das Polaroid entspricht einer Art Ideenskizze; zugleich dient es der Überprüfung der konkreten Lichtsituation und Bildkomposition. Häufig reichten ihm für den ersten Kontrollblick wenige Polaroid-Aufnahmen; nur bei seiner „Naked and Dressed“-Bildserie für die Vogue verbrauchte er das Filmmaterial „kistenweise“, so Newton.

Von Helmut Newton sind in dieser Ausstellung etwa zu gleichen Teilen individuell gerahmte SX-70- oder Polacolor-Prints sowie kaschierte Polaroid-Vergrößerungen zu sehen. Letztere wurden bereits 2012, damals noch von June Newton kuratiert, in der Helmut Newton Stiftung auf der gesamten Ausstellungsfläche präsentiert – und werden nun durch kleinformatige SX-70 und Polacolor-Originale ergänzt und kontextualisiert. Newton fotografierte seit den 1960er-Jahren mit unterschiedlichen Polaroid-Kameras und nutzte auch Sofortbild-Rückteile, die die Rollfilmkassetten seiner Mittelformat-Kameras ersetzten.

Mit Blick auf Newtons Polaroids, die am Beginn fast jeder Modebildfindung standen und in denen sich seine unvergleichlichen visuellen Fantasien manifestierten, können wir seine Bildideen studieren, die dann im endgültigen und vom Fotografen akzeptierten Bild ausformuliert worden sind. So wird beim Ausstellungsrundgang en passant die Entstehungsgeschichte so mancher ikonischen Aufnahme aufgezeigt, die Newton in seinen Büchern publiziert und die sich in unserem kollektiven Bildgedächtnis eingeschrieben hat. Insofern kommt die aktuelle Präsentation einem Blick ins Skizzenbuch eines der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts gleich.

1992 veröffentlichte Newton „Pola Woman“ im Verlag Schirmer/Mosel – ein ungewöhnliches Buch, das ausschließlich seine Polaroid-Fotografien vorstellte. Die Publikation lag ihm, wie er sagte, „besonders am Herzen“, gleichzeitig wurde sie kontrovers diskutiert. Den Vorwurf, dass die Bilder darin nicht perfekt genug seien, konterte er mit dem Argument: „Doch, das war ja gerade das Spannende – die Spontaneität, das Schnelle.“ In der Folge wurden manche seiner Polaroids auch in Magazinen veröffentlicht, und einige signierte Exemplare werden inzwischen zu hohen Preisen auf dem Kunstmarkt gehandelt. Posthum, im Jahr 2011, veröffentlichte die Helmut Newton Foundation ein weiteres Buch mit Newtons Polaroids im Taschen-Verlag.

Interessant und aufschlussreich sind Newtons handschriftliche Ergänzungen an den Bildrändern der Polaroids: Gelegentliche Kommentare zum jeweiligen Modell, zu Auftraggeber oder Aufnahmeort und -datum. Diese schriftlichen Bemerkungen, die Unschärfen und Gebrauchsspuren finden sich selbstverständlich auch auf den Vergrößerungen der Polaroids innerhalb der Ausstellung. Sie zeugen von einem pragmatischen Umgang mit den ursprünglichen Arbeitsmaterialien, die inzwischen einen autonomen Wert besitzen. Insbesondere die unvergleichliche Ästhetik der Polaroids, die die Farbigkeit und die Kontraste des fotografierten Gegenstandes unvorhersehbar verändern kann, macht die experimentelle Technik auch für die heutige Rezeption interessant.

Die Vergrößerungen und Original-Polaroids sind mehr oder weniger chronologisch, nicht genrespezifisch angeordnet. Gleichwohl wird deutlich, dass Newton seine Polaroid-Kamera jahrzehntelang in nahezu allen Arbeitsbereichen nutzte, am wenigsten bei Porträts. Einige der kleinformatigen Unikate gab Newton früher den Auftraggebern und Modellen, um sich ihrer „Kooperation“ zu versichern, wie er es nannte. Die meisten hütete er jedoch wie einen Schatz, der sich inzwischen in Gänze im Stiftungsarchiv befindet.

Im Hauptraum des weiteren Ausstellungsparcours sind über 50 Polaroids unterschiedlicher Größen und Techniken zu sehen, sowie fotografische Abzüge, die auf Polaroids beruhen; meist ist es exemplarisch nur eine Aufnahme pro Fotograf oder Fotografin. Die ebenso heterogene wie repräsentative Auswahl stammt aus der bedeutenden Sammlung von OstLicht in Wien. Es ist der europäische Teil der ehemaligen Unternehmenssammlung der amerikanischen Firma Polaroid, die nach deren Insolvenz 2009 auktioniert werden sollte. Einige Tausend Werke konnten jedoch vorab von Peter Coeln als zusammenhängendes Konvolut gerettet und zunächst bei WestLicht, später bei OstLicht in Wien neu institutionalisiert werden.

In einer Vitrine befinden sich überdies unterschiedlichste Polaroid-Kameras aus einer Berliner Privatsammlung; auch diese Varianz in Form, Design und Ausstattung spiegelt den spielerischen Umgang mit dem Medium und dessen Beliebtheit wider.

In dieser Gruppenausstellung begegnen uns unterschiedliche Techniken und experimentelle Bearbeitungen der Oberflächen von SX-70-Polaroids, realisiert während der sehr kurzen Bildentwicklung, sowie große Tableaus, zusammengesetzt aus zahlreichen SX-70-Polaroids, die erst zusammengenommen ein Gesamtbild ergeben. Im hinteren Ausstellungsraum werden solche Bildserien, Tableaus sowie Künstlerbücher internationaler, zeitgenössischer Fotografen und Fotografinnen präsentiert; die Themen und Genres zeigen auch hier das große Spektrum der Verwendungsweisen der Polaroid-Technik, das bis hin zu Abstraktionen und fototechnischen Experimenten reicht. Die Faszination für dieses außergewöhnliche Medium hält bis heute an, wie wir in dieser Ausstellung mit mehr als 250 Exponaten sehen können.

Einige Beispiele für die Werkgruppen im hinteren Ausstellungteil: Mario Eugen Wyrwinski zeigt ein großformatiges Akt-Diptychon; der dort abgebildete Frauenkörper ist nahezu vollständig tätowiert. Wyrwinski verwendet für seine Akt-Porträts die einzige in Europa befindliche Polaroid-Großbildkamera. Intimität entsteht hier durch eine geradezu taktile Körperlichkeit, und das Gegensatzpaar Voyeurismus und Exhibitionismus erscheint im Bild geradezu aufgehoben.

Bei den sechs kleinformatigen SX-70-Polaroids aus Pola Sieverdings umfangreicher Bildserie „Valet“ handelt es sich um nahansichtige Aufnahmen von männlichen Wrestlern, die eine ähnliche physische Präsenz offenbaren, deren Individualität uns durch die teilweise engen Bildausschnitte allerdings meist verborgen bleibt. Es sind geradezu zärtliche Bilder einer archaischen, martialischen Auseinandersetzung zwischen zwei Kämpfern.

Thorsten Brinkmann zeigt einen Ausschnitt aus seiner 50-teiligen, großformatigen Werkgruppe „Se King – revisited“, eine performative Persiflage einer variablen Herrscherpose als multiples Selbstporträt. Der Hamburger Künstler schlüpft auf einer improvisierten Bühne in immer neue Fantasierollen und Verkleidungen. Auch in dieser Sequenz ist Brinkmann Darsteller, Kostümbildner, Dramaturg, Regisseur und Kameramann in Personalunion.

Maurizio Galimbertis fotografischer Ansatz ist ein vergleichbar physischer, in dem er für seine Tableaus – oder wie er selbst sagt: Mosaiken – den Bildgegenstand geradezu obsessiv umkreist, sei es ein Mensch, ein Gebäude oder eine Blume. Die Einzelbilder, die jeweils nur ein winziges Detail, einen Realitätsschnipsel, zeigen, setzt er später zu einem Gesamtbild zusammen, das dreidimensional aufgeklappt erscheint. Sein Vorgehen entspricht einer Dekonstruktion und Neukonstruktion der Realität.

Auch die beiden Serien der niederländischen Künstlerin Marike Schuurman sind experimenteller Natur: Inkjet-Print-Vergrößerungen, die auf SX-70-Polaroids beruhen. „Toxic“ ist eine Auseinandersetzung mit dem Braunkohlerevier in der Lausitz, südlich von Berlin. Durch den Abbau der Kohle entstanden künstliche Krater, die sich mit Regenwasser gefüllt haben, das wiederum sehr sauer ist. Schuurman fotografierte diese kleinen Seen mit der Polaroid-Kamera und ließ die SX-70-Prints in deren Wasser mit niedrigem pH-Wert weiterentwickeln, was die Farben der Aufnahmen radikal veränderte. In der zweiten Serie „Expired“ zerfließen die Farben des längst abgelaufenen Filmmaterials.

Der amerikanische Fotograf Charles Johnstone veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen kleinformatige Publikationen mit seinen Polaroids mit einer jeweils abgeschlossenen Bildgeschichte. Einige Projekte, etwa über Monica Vitti, entstehen als Kamerablicke auf einen Bildschirm und werden schließlich zu einem Buch gebunden. Für andere Sequenzen wie „Escape“ arbeitet Johnstone eng mit einem realen Modell zusammen, aufgenommen unter anderem en plein air an einem Swimmingpool in Upstate New York. So entstehen völlig eigenständige Künstlerbücher, teilweise mit eingelegten C-Prints von den Polaroids als Vorzugsausgaben, die hier in einer weiteren Vitrine zu finden sind.

Sheila Metzner wurde bereits vor einigen Jahren mit ihren so zeitlosen wie einfühlsamen Porträts, Stillleben und Aktfotografien, realisiert als Fresson Prints, in der Helmut Newton Stiftung vorgestellt. Ihre Polaroids, die sich in der persönlichen Sammlung der Newtons befanden, offenbaren ihren mit Newton vergleichbaren Ansatz, bestimmte Motive kompositorisch mithilfe solcher Sofortbilder vorzubereiten.

Davé betrieb jahrelang ein legendäres Restaurant in der Rue de Richelieu in Paris, zu dessen Stammgästen auch Helmut und June Newton gehörten. Davé fotografierte nicht nur die beiden regelmäßig mit seiner Polaroid-Kamera, sondern auch viele andere Gäste. Die meisten SX-70-Prints hing er an die Wände seines Restaurants, und so entstand nicht nur eine unglaubliche Summe an Prominentenporträts, sondern auch ein einmaliges Dokument der Mode- und Kunstszene der Stadt und ihrer internationalen Besucher, das nach der Schließung des Restaurants nun leider nicht mehr sichtbar ist.

In der Berliner Ausstellung blitzen im letzten Raum zumindest drei Doppelporträts von Davé mit Newton-Bezug auf – und so schließt sich ein Kreis, der mit den gegenseitigen Polaroid-Porträts von Helmut und June Newton aus Südfrankreich im ersten Ausstellungsraum begonnen hat.

– Matthias Harder, Kurator der Ausstellung „Polaroids“