Vor zehn Jahren lag die Aghet, wie Armenier*innen den Völkermord 1915 nennen, 100 Jahre zurück. Es schneit im April hieß die Reihe von Veranstaltungen, mit denen wir damals auf die wichtige Rolle des deutschen Kaiserreiches bei der Vernichtung der Armenier*innen hinwiesen. Damals ging es noch darum, die Massaker an der armenischen Bevölkerung durch das Osmanische Reich als Völkermord zu ächten und Deutschlands Mittäterschaft anzuerkennen. Der Marineattaché des Kaiserreiches, Hans Humann, leugnete 1915 den Massenmord nicht, sondern nannte ihn »hart, aber nützlich«. Auch der preußische Generalleutnant Fritz Bonsart von Schellendorf, der während des Ersten Weltkriegs Chef des Generalstabs des osmanischen Feldheeres war, äußerte sich mit Verachtung über das Verhältnis der Armenier*innen zum »türkischen Volkskörper«, »schlimmer als die Juden«.

Talât Pascha war Innenminister und Großwesir des Osmanischen Reiches. Er ordnete am 24. April 1915 die Verhaftung armenischer Intellektueller in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul an und leitete so den Völkermord an der armenischen Bevölkerung im Osmanischen Reich ein. Nach dem Ersten Weltkrieg floh Talât Pascha – ebenso übrigens wie der Marineminister Cemal Pascha – nach Berlin und lebte hier unter fingierter Identität, um der Strafverfolgung als Kriegsverbrecher zu entgehen. In der Hardenbergstraße in Berlin wurde er 1921 von Soghomon Tehlirian, dem Mitglied eines armenischen Geheimkommandos erschossen. Raphael Lemkin verfolgte den Prozess, in dem Tehlirian freigesprochen wurde und entwickelte in den folgenden Jahren, in denen seine jüdischen Verwandten von den Nazis umgebracht wurden, den Begriff Genozid. 1947 erarbeitete er für die UNO einen Gesetzesentwurf zur Bestrafung von Völkermord. Dieser Entwurf wurde ein Jahr später von der Generalversammlung der Vereinten Nationen fast unverändert als Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes beschlossen. Auch das gehört zur armenischen Geschichte.

Im Mai 2016 erkannte auch der Deutsche Bundestag den Völkermord an und erklärte in der gemeinsamen Armenien-Resolution: »Der Deutsche Bundestag ist der Ansicht, dass das Gedenken an die Opfer der Massaker und Vertreibungen der Armenier unter Berücksichtigung der deutschen Rolle einschließlich seiner Vermittlung an Mitbürgerinnen und Mitbürger türkischer und armenischer Herkunft auch einen Beitrag zur Integration und zum friedlichen Miteinander darstellt.«

Im April 2018 kam es in Jerewan und in anderen Städten Armeniens zu Protesten gegen die dortige Regierung. Diese »Samtene Revolution« führte zu deren Sturz. Neuer Regierungschef wurde der heute noch regierende Journalist Nikol Paschinjan. Alles schien gut, jedenfalls vieles besser zu werden. Doch bereits 2020 kam der 44-Tage-Krieg, und der Konflikt um Bergkarabach oder Arzach – wie es die Armenier*innen nennen –, hielt an. Deportationen von Armenier*innen waren keine Geschichte mehr, sondern spielten sich vor unseren Augen ab. Ab Dezember 2022 lebten in Arzach mehr als 120.000 Bewohner*innen unter der Blockade durch Aserbaidschan und angesichts der humanitären Katastrophe, die Ihren Lauf nahm, warnten internationale Menschenrechtsorganisationen und prominente Einzelpersonen vor neuerlichen genozidalen Akten. Die Situation in Arzach weckte bei Betroffenen ebenso wie bei den Nachfahren in der Diaspora die Erinnerung an den Aghet 1915. »Zynisch und geschichtsvergessen« nannte deshalb die Journalistin Anastasia Tikhomirova die Reaktion des Sprechers der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, während einer Bundespressekonferenz im August 2023 – kurz vor der Vertreibung aller Armenier*innen aus Arzach im September 2023 –, als dieser eine Journalistin belächelte und ihr Propaganda vorwarf. Im Wegschauen scheinen wir in Deutschland Weltmeister zu sein.

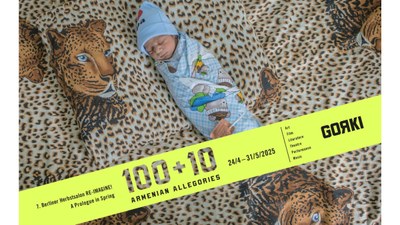

Unser Festival 100 + 10 – Armenian Allegories bildet den Auftakt und den Prolog des 7. Berliner Herbstsalons RE-IMAGINE!. Wir möchten einladen hin zuschauen und neue Vorstellungen zu entwickeln, vor allem mit für das Festi val entstandenen neuen Werken und Werken aus den vergangenen 10 Jahren, die vom 24. April bis zum 31. Mai 2025 im Gorki, im Studio , im Kiosk und im Palais am Festungsgraben zu sehen sind.

Das Festival wird am 24. April mit dem Gastspiel The Bird of a Thousand Voices und am 25. April mit den Uraufführungen Donation und Karabakh Memory eröffnen. In The Bird of a Thousand Voices erzählt der Musiker Tigran Hamasyan, der 2021 beim Deutschen Jazzpreis zweifach gewann, ein altes armenisches Märchen neu. Der Vogel steht für das Wiedererwachen nach der Katastrophe. Donation fragt, was es bedeutet, die Vernichtung zu überleben, um neue Vernichtungen zu erleben. Das Stück zeigt den Körper als Archiv von Gewalterfahrungen, es ist der Körper der kanadischen Schauspielerin Arsinée Khanjian, die im Leben und in der Kunst schon viel armenische Geschichte(n) geschrieben hat. Ihr Ehemann, der preisgekrönte Spielfilm- und Opernregisseur Atom Egoyan hat mit ihr Donation für die Uraufführung auf der Bühne des Gorki entwickelt. Am selben Abend feiert auch die Stückentwicklung Karabakh Memory von Roza Sarkisian im Studio Premiere. Roza Sarkisian, junge Regisseurin aus der Ukraine, die vor dem Krieg nach Polen geflohen ist, folgt zum ersten Mal den Spuren ihrer Familie in Armenien. Die Berlin-Premiere von Kim von und mit Nairi Hadodo – unserem Ensemble-Neuzugang in dieser Spielzeit – geht von keiner geringeren Protagonistin aus als Kim Kardashian und komplettiert neben Gastspielen aus Amsterdam, Jerewan, Istanbul und Göteborg das Performanceprogramm des Festivals. Ergänzt wird das Programm von weiteren Konzerten von Eileen Khatchadourian aus Bogotá und Collectif Medz Bazar aus Paris.

Auch am Eröffnungswochenende starten die Literatur-, Film- und Ausstellungsprogramme. Im Rahmen der Literaturrreihe Meine Seele im Exil bringt Anahit Bagradjans in szenischen Einrichtungen, Lesungen und Gesprächen prominente Vetreter*innen der armenischen und diaspora-armenischen Lite ratur mit relevanten Stimmen der Berliner Literaturszene zusammen. Vigen Galstyan indessen präsentiert in der Filmreihe Keeping Up the House über 20 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus den vergangenen 10 Jahren und last but not least, wartet die Kunst-Ausstellung Future Imperfect mit über 40 Werken zeitgenössischer armenischer Künstler*innen in und um das Gorki herum auf Sie.

Es ist ein Wunder, dass mitten in dem verheerenden Geschehen Kunst entsteht. Texte, Bilder, Performances, die zeigen, wie Menschen auf die tödlichen Angriffe reagieren. In der Ausstellung zeigen wir z. B. eine Haustür in Flam men – angezündet von Menschen, die in Erwartung des Feindes vor der Flucht ihre Häuser zerstören. Nichts soll ihm in die Hände fallen und von ihm genutzt werden. Andere führen Reparaturen durch, machen Wohnungen und Häuser schön, bevor sie vor ihren Mördern fliehen. Wir sehen beide Reaktionen und entwickeln Verständnis für beide. Was aber auch heißt, dass wir nicht wissen, was richtig ist. Wir lernen zu akzeptieren, dass es für den einen ein Verbrechen wäre, dem Feind sein Heim zu überlassen und für den anderen, dem Feind die Vernichtung des Heims abzunehmen. Ein anderes Werk in der Ausstellung verwendet seinerseits Werke von Sergei Paradschanow, der gesagt haben soll, er nehme »Rache mit Liebe«, auch so könnte unser Festival heißen. Die Liebe steckt in den Werken, an denen die Künstler*innen zum Teil lange und inten siv arbeiteten. Liebe ist die Botschaft von Arsinée Khanjian, ohne die dieses Festival nicht möglich wäre und jene von Osman Kavala, der uns beim Festival vor zehn Jahren beriet und besuchte und nunmehr sieben Jahre unschuldig in haftiert ist. Die beiden stehen hier für weitere Menschen, an die ich in Freund schaft und Liebe denke. Zuschauer*innen werden an andere Namen denken, an andere Gesichter aus anderen Konflikten, Kriegen und Schauplätzen.

Wir denken an unsere Freund*innen und Lieben, weil wir das brauchen, um nicht zu resignieren. Die Versuchung, die Hoffnung aufzugeben, ist riesig. Sie gibt sich aus für die Stimme der Vernunft. In Wahrheit aber spielt sie den Dik tatoren dieser Welt in die Hände, die uns die Hoffnung nehmen wollen – auf ihren Sturz. Die Geschichte lehrt uns eines Besseren.

– Shirin Langhoff, Intendantin des Maxim Gorki Theaters