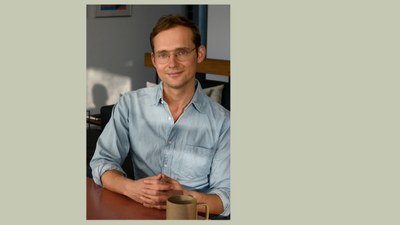

Ramon Zürcher (Regie & Buch), 1982 geboren, ist ein Schweizer Drehbuchautor und Regisseur. Von 2002 bis 2005 absolviert er ein Kunststudium an der Hochschule der Künste Bern (HKB). 2005 gewinnt er für seine Videokunstarbeiten den Kiefer Hablitzel Preis. Anschließend studiert er von 2006 bis 2014 Filmregie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB). Sein erster Langspielfilm „Das merkwürdige Kätzchen“ feiert seine Weltpremiere im Forum der Berlinale, gefolgt von über 80 Festivals (u.a. Toronto, Cannes, New Directors/New Films, Mar del Plata) und zahlreichen Preisen (u.a. CPH:PIX 3 Hauptpreis, Minsk IFF 3 Bestes Debüt, Antalya IFF 3 Preis der Filmkritik, Viennale – Preis der „Standard“- Lesejury). Auch sein Nachfolger „Das Mädchen und die Spinne“ wird auf der Berlinale uraufgeführt, wo er mit dem Preis für die Beste Regie und dem FIPRESCI-Preis der Sektion Encounters ausgezeichnet wird. Es folgen u.a. Preise für Bestes Drehbuch und Bester Schnitt auf dem Mar del Plata IFF und beim Preis der deutschen Filmkritik, der Hauptpreis beim New Holland Island IFF und ein Berner Filmpreis. Bei den Cahiers du Cinéma rangiert der Film auf Platz 8 der Jahresbestenliste 2021. „Der Spatz im Kamin“ ist sein dritter Langspielfilm. Aktuell schreibt er am Jugenddrama „Die junge Frau mit dem Brecheisen“ (AT).

Nach „Das merkwürdige Kätzchen“ (2013) und „Das Mädchen und die Spinne (2021) bildet „Der Spatz im Kamin“ den abschließenden Teil einer Trilogie, der „Tier-Trilogie“. Was verbindet diese drei Filme? Und wie kam es zur Idee für diese Trilogie?

Die Idee einer Trilogie entwickelte sich im Laufe des Drehbuchschreibens, als sich inhaltliche und formale Verwandtschaften der drei Filmstoffe herauskristallisiert haben. Im ersten Teil „Das merkwürdige Kätzchen“ steht eine Familie im Zentrum, die geprägt ist von passiv-aggressiven Dynamiken. Der zweite Teil „Das Mädchen und die Spinne“ erzählt anhand eines Umzugs von der Ablösung zweier Freundinnen und entfaltet ein Panoptikum verschiedener Lebens- und Beziehungsformen. Der dritte Teil nun stellt wieder die Familie in den Mittelpunkt – dieses vertrackte Gefüge, in das wir hineingeboren werden und das lange als selbstverständlich unhinterfragt bleibt. Im Unterschied zum „Kätchen“, in dem die Konflikte unter der Oberfläche wabern, zischt das Feuer beim „Spatz“ immer wieder ungebremst hervor. Alles ist zugespitzter, direkter, die Wut lauter.

Bei allen drei Filmen handelt es sich um kammerspielartige Erzählungen, die geprägt sind von der Einheit von Raum und Zeit und die eine Nähe zum Theater atmen, die durch den Kontrast einer meist statischen Kamera und einer dynamischen Inszenierung der Schauspieler:innen verstärkt wird. Die drei Filme sind im Kern Psychogramme von Frauenfiguren, deren Leben statisch geworden ist, einzementiert und starr. Es sind krisenhafte Zustände, in denen das Dynamische nur bei den anderen stattzufinden scheint. Einzig beim „Spatz“ findet die Hauptfigur Karen zur Bewegung.

Titelgebend sind die drei Filme geprägt von der Präsenz von Tieren. Von der domestizierten Katze, die ihre wilde Natur zurücklassen musste, über die Spinne, die frei ist und überall ihr Netz weben kann, bis zum Spatz, der nicht nur die Erde hüpfend erkunden, sondern auch den Himmel mit seinen Flugbahnen bespielen kann. Im Zentrum steht jedoch in allen drei Filmen das Zusammenleben von Menschen in Gemeinschaften – meist der Familie – und ihren Sehnsüchten nach einem anderen, einem erfüllteren und freieren Leben.

Wieviel Autobiografisches steckt im Film?

Der Film ist zwar durchaus persönlich, nicht aber privat. So steckt in jeder Figur viel von mir selbst drin, wobei die konkreten Ereignisse und Handlungen frei erfunden sind. Ich denke, dass meine queere Biografie maßgebender Motor war für diese Geschichte. Insbesondere die Erfahrung, als Teenager vor dem Coming-out eine heteronormative Maske zu tragen, um nicht verletzt zu werden, hat diese Erzählung mitgeprägt. Für mich ist dieser Film auch ein Plädoyer für Freiheit, für die Schaffung eines sozialen Raumes, in dem alle Menschen frei atmen können, damit ein gesundes Miteinander möglich ist. In Familien. Beziehungen. In der Gesellschaft. Überall.

Gibt es Vorbilder, die Sie bei diesem Stoff beeinflusst haben?

Früh schon haben mich die Filme von Ingmar Bergman fasziniert, insbesondere die Verflechtung von psychischen Vorgängen mit Körperbildern. Ich fand es spannend, wie sich in seinen Filmen Innenwelten und psychische Zustände auf Körpern abbilden und wie es Bergman dadurch gelingt, Unsichtbares sichtbar zu machen. Mich hat fasziniert, wie sich die filmische Realität allmählich auflöst, indem er ihr die Innenleben seiner Protagonist:innen durch albtraumhafte oder expressionistische Einschübe einbrennt.

Daneben hat mich auch das Genrekino beeinflusst. Etwa wenn Karens Zorn blutige Szenarien evoziert, die dem Horrorfilm „Carrie“ entspringen könnten. Ein weiterer Einfluss ist auch der Film „Mullholand Drive“. Ich fand es atemberaubend, wie David Lynch hier einen Kosmos konstruiert, um ihn dann präzise wieder zu dekonstruieren. Beinahe, als ob er ihn in Säure auflöst, so dass man als Zuschauer:in jeglichen Halt verliert und der filmische Kosmos vor lauter Komplexität zu explodieren droht. „Mulholland Drive“ ist wohl eine der prägendsten Filmerfahrungen meines Lebens.

Der Film ist geprägt von einem herausragenden Cast. Wie sind Sie für die Besetzung der Rollen vorgegangen?

Uns war wichtig, dass die Darstellerin der Karen eine Sensibilität und Wärme mit sich bringt, die die Schwere und Härte der Figur kontrastieren und so eine Ambivalenz erzeugen. Mit Maren Eggert haben wir hierfür die ideale Besetzung gefunden. In Konstellations-Castings wurde schnell ersichtlich, dass Britta Hammelstein ihre perfekte Schwester ist, zumal sie Humor und Tiefe auf eine sympathische und lockere Weise in sich vereint und die Karen-Figur spannend kontrastiert. Da ich schon immer mit Luise Heyer zusammenarbeiten wollte, war es ein Geschenk, dass sie die Rolle der Liv angenommen und so das Trio infernale komplettiert hat. Ein weiterer Schwerpunkt waren die Kinder- Castings für die Rollen Leon und Edda. Ähnlich des Kontrasts zwischen Jule und Karen wollten wir auch hier gegensätzliche Temperamente finden. Leon sollte ein introvertiertes Naturell mit sich bringen, Edda etwas Ungebändigtes. Allmählich haben sich so die Familienmitglieder zu einem vielseitigen Gruppenbild mit Katze, Hund und Spatz zusammengefunden.

Mit „Der Spatz im Kamin“ schließen Sie die Trilogie ab. Was erwartet uns als nächstes?

Nach den formalen Beschränkungen der „Tier-Trilogie“ habe ich nun Lust, die Zwangsjacke der „Echtzeit-Erzählung“ abzulegen und freier im filmischen Raum zu erzählen, d.h. mehr Zeit- und Raumsprünge zuzulassen. Aktuell arbeite ich an einem Stoff über ein paar Jugendliche, die sich verlieben wollen. Nebenbei erkennen sie die sozialen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft mit ihren postkolonialen Strukturen und bauen sie wie von Zauberhand um. So landet ihre Utopie auf der Erde und schwebt nicht mehr nur in ihren Köpfen umher. Mein Bruder Silvan wiederum schreibt an einem Psychodrama, in dem eine Assistenzärztin ihrem perfiden Vorgesetzten verfällt und sich psychosexuelle Abgründe auftun.