Enrique Sánchez Lansch: „Seit 2011 haben mich Workshops mit dem lokalen Filmnachwuchs nach Kambodscha geführt. Ich habe ein Land entdeckt, in dem überall noch die Spuren der Herrschaft der Roten Khmer sichtbar sind und infolge dessen es in seiner Entwicklung viele Jahrzehnte hinter seinen südostasiatischen Nachbarn zurückgeblieben wirkt. Gleichzeitig bezeugen die Tempelruinen von Angkor, dass Kambodscha über Jahrhunderte Schauplatz eines der Höhepunkte kultureller und wirtschaftlicher Entwicklung der Weltgeschichte war.

Auf einer meiner ersten Reisen nach Kambodscha habe ich die Tänzerin Sophiline Cheam Shapiro kennengelernt, von der ich schon im Rahmen des Mozartjahres 2006 gehört hatte. 2014 beschäftigte sich Sophiline mit der Geschichte ihrer Tanzlehrerin Chea Samys und ihrer der Verbindung Pol Pots zum klassischen kambodschanischen Tanz. Sophiline konnte das geplante Bühnenstück nicht realisieren, aber mich ließ der Stoff nicht mehr los und ich fragte sie, ob sie bei einem Filmprojekt mitmachen würde.

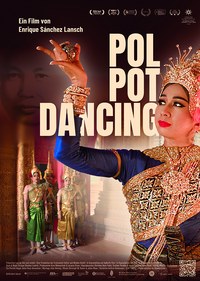

Meine Filme beschäftigen sich oft mit der Verbindung von Hochkultur, speziell Musik und Tanz, und einer politischen oder sozialen Dimension. Bei POL POT DANCING faszinierte mich die unglaubliche Verknüpfung zwischen einer sehr beeindruckenden jahrhundertealten Tanzform und den wichtigsten Ereignissen der Geschichte Kambodschas im 20. Jahrhundert.

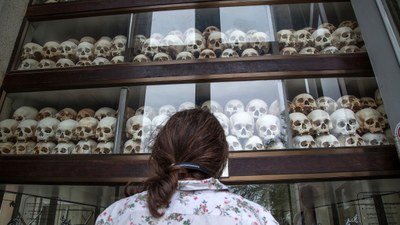

Mir fällt auf, wie wenig man in Deutschland über Kambodscha weiß. Selbst die Herrschaft der Roten Khmer ist gerade einer jüngeren Generation höchstens schlagwortartig präsent. Dabei ist das Bemühen der Roten Khmer und Pol Pots, sämtliche Zeugnisse und Exponenten von Geschichte und Kultur systematisch auszulöschen, erschreckend aktuell. Daher wollte ich durch den Film dieses Stück Geschichte weiter vermitteln.

Der Film geht dem Paradox in der Biografie Pol Pots nach: Der kleine Saloth Sar erhält die einmalige Chance, in einem intellektuellen und künstlerischen Milieu aufzuwachsen, und wird nicht nur trotzdem, sondern gerade deswegen zu dem Schlächter Pol Pot. Und noch mehr: Er wird sogar zum erklärten Feind jeglicher Form von Kunst und Kultur und negiert damit das ganze Umfeld, in dem er aufgewachsen ist und dem er doch so viel zu verdanken hat. Wie ist das möglich? Wie können Bildung und Kultur in einem solchen Zerstörungswahn enden? Der Film kann die Frage, wie Saloth Sar zu Pol Pot werden konnte, natürlich nicht abschließend beantworten. Aber er lotet diesen Zusammenhang aus und regt das Publikum damit zum Nachdenken an.

Bei der Umsetzung habe ich versucht, aufgrund meiner westlichen Perspektive, den kambodschanischen Protagonist*innen größtmöglichen Raum zu lassen für ihre eigene Form der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, für ihren eigenen Blick auf ihre Geschichte, welche Zusammenhänge sie herstellen und welche Konsequenzen sie daraus ziehen.

Die Protagonist*innen selbst blicken unterschiedlich auf die Vergangenheit: Sophiline, hat das Regime der Roten Khmer selbst erlebt. Ihre Ensembletänzerinnen sind eine Generation jünger, aber ihr Leben ist indirekt durch die Herrschaft Pol Pots geprägt. Aber da ist auch der Blick Promsodun Oks, der durch seine Sozialisierung in den USA als Sohn einer Flüchtlingsfamilie eine sehr interessante Mischung aus Innen- und Außenperspektive einbringt. Alle bringen diese Blickwinkel und Positionen in einen gemeinsamen Prozess ein. Auch oft in einer Art, in der unser westlicher Blick von außen es vielleicht anders erwarten würde.“

Biografie

Enrique Sánchez Lansch, in Gijón, Nordspanien, und in Köln aufgewachsen, absolvierte ein Musikstudium mit Hauptfach Gesang und eine akademische Ausbildung in Romanistik, Philosophie und Germanistik, die er mit einer Magisterarbeit über Literaturverfilmung abschloss. Bereits neben dem Studium begann er erst als Regieassistent, dann als Regisseur und Autor von Musik- und Dokumentarfilmen zu arbeiten. Nach einigen Jahren als Regisseur und Produzent fiktionaler Serien folgte ein Studienaufenthalt (Film/Drehbuch) an der Columbia University, New York, und der University of California at Los Angeles (UCLA). Enrique Sánchez Lansch ist als Regisseur und Autor von Dokumentarfilmen tätig, meist in Verbindung mit Musik. Enrique Sánchez Lansch ist Mitglied der Europäischen und der Deutschen Filmakademie.